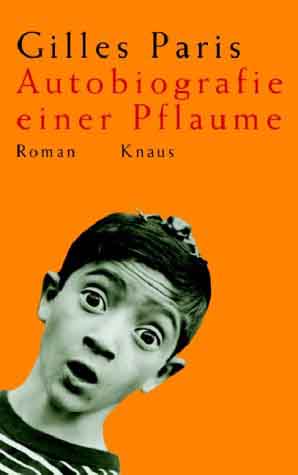

Autobiographie einer Pflaume

Roman von Gilles Paris

Knaus Verlag

Gilles Paris zeigt uns das Leben von Heimkindern

durch eine rosarote Brille

Gilles Paris, Pressechef eines großen Pariser Verlagshauses, debütierte mit dem Roman „Papa et Mama sont mort“, der zur Zeit verfilmt wird. „Autobiographie einer Pflaume“, sein zweiter Roman, wurde in Frankreich zum Überraschungsbestseller.

Erzählt wird die Geschichte des neunjährigen Icare, der mit seiner alleinerziehenden Mutter auf dem Dorf lebt. Sein Vater hat sich aus dem Staub gemacht, Freunde hat er kaum, und seine Mutter, die nach einem Unfall eine Behinderung am Bein hat, sitzt den ganzen Tag biertrinkend vor dem Fernseher. Icare, der von allen nur Pflaume genannt wird, wird vernachlässigt und geschlagen.

Schuld am Unglück seiner Mutter sei der Himmel, glaubt er, weil seine Mutter ständig auf diesen schimpft. Als Pflaume eines Tages eine Pistole in der Kommode seiner Mutter findet, beschließt er, den Himmel zu erschießen, damit es seiner Mutter und ihm wieder besser gehen kann. Ein Schuss löst sich, und Pflaume hat nicht den Himmel, sondern seine Mutter erschossen. Nun ist er ein Waisenkind und wird von einem Gendarm in ein Kinderheim gebracht. Hier findet er zu seiner Überraschung Geborgenheit, Freunde und ein geregeltes Leben.

Was sich bitterböse anhört, liest sich leicht und amüsant, da die Geschichte von Icare selbst erzählt wird. Die Sicht des neunjährigen Jungen auf seine Umgebung führt die Unverständlichkeiten der Erwachsenenwelt ebenso vor wie die Selbstverständlichkeiten der Kinderwelt.

Allerdings findet Gilles Paris in seinem Erzählton nicht immer die gelungene Mitte. So erscheint Pflaume einerseits durch das Leben bei der Mutter abgebrüht, da die gemeinsamen Tätigkeiten aufs Fernsehen beschränkt waren, wobei Nachrichten, Krimis und Horrorfilme nicht ausgespart wurden. Auf der anderen Seite jedoch bezeichnet er das Martinshorn der Gendarmerie als „blaue Blechbüchse“, versteht „Heimwehstreuer“ anstelle von Heimbetreuer und weiß nicht, was Knutschen ist.

Diese Diskrepanz zwischen dem Alter und Lebenslauf des Erzählers und der stellenweise kleinkindlich geratenen Erzählweise führt dazu, dass die Ideen des Autors manchmal zu aufgesetzt und übertrieben kindlich-naiv wirken. Echte Gefühlstiefe stellt sich während der Lektüre nicht ein, was zusätzlich daran liegt, dass auch die reflektierten und sentimentalen Passagen stets im humorvollen Ton verfasst sind.

Als Pflaume in Camille, einem anderen Heimkind, eine Freundin findet, zeigen die beiden alle Anzeichen von Verliebtsein, Küssen inbegriffen. Auch das erscheint mir, bezogen auf neunjährige Kinder, doch eher aus dem Gefühlstonus der Erwachsenen gegriffen.

Letztendlich gibt es ein großes Happy-End für Pflaume, Camille und ihre gemeinsame Zukunft. Alles wird toll, alles wird super, die Ernsthaftigkeit ist ganz verschwunden, da gerade im Schlussteil des Buches viel zu dick aufgetragen wird.

Der gesamte Roman schneidet die Schattenseiten und Traumata im Leben der Heimkinder zwar an, wirkliche Tiefgründigkeit aber gibt es nicht.

Es wird das Bild einer Welt gezeichnet, in der der bunte Farbton „Wie schön wäre es, wenn…“ zu dominant ist. Die Idee der Geschichte ist gut, etwas weniger Idealismus hätte ihr zudem gut getan.

(Rebecca Maria Salentin)

Kommentar hinterlassen