Ihr Kommentar zu dieser Inszenierung

22. Februar 2003 Opernhaus

Igor Strawinsky:

Le Sacre du Printemps (Fassung für Klavier zu vier Händen)

Le Sacre du Printemps (Orchesterfassung, Version 1947)

Choreographien von Uwe Scholz

Leipziger Ballett

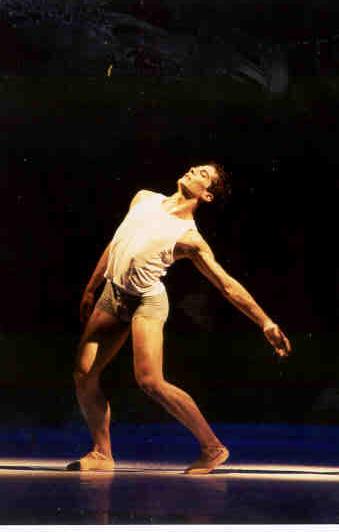

Solisten: Giovanni Di Palma, Kiyoko Kimura

Wolfgang Manz; Rolf Plagge, Klavier

Gewandhausorchester, Dirigent: Henrik Schaefer

(Foto 1: Giovanni Di Palma, Foto 2: Leipziger Ballett, Copyright: Andreas Birkigt)

Ein geopferter Abend

Strawinskys ?Sacre?, ehedem eine musikalische Provokation größten Ausmaßes, gilt heute längst als Klassiker des modernen Musiktheaters. In seiner jüngsten Arbeit für das Leipziger Ballett suchte Uwe Scholz die Provokation jenseits der Musik, indem er längst verblichene Ekel-Effekte vergangener Jahrzehnte zu einem peinlichen Scheintoten-Dasein wiedererweckte.

Die Grundidee war eigentlich sehr reizvoll. Zunächst bot Scholz mit der Version für zwei Klaviere und Solotänzer ein Opfer im persönlichen, privaten Bereich, im zweiten Teil des Abends dann mit Orchester und großem Ballettensemble eine Opferhandlung auf gesellschaftlicher Ebene. Was als Konzept gut klingt, ging bei der Umsetzung ins Konkrete gründlich daneben. Mit plakativer, klischeebeladener ?Filmkunst? im ersten und gähnender Armut an Ideen im zweiten Teil verspielte Scholz leider das großartige Potenzial seines interessanten Projekts.

Der erste Teil stellt den Leidensweg eines Balletttänzers dar, dessen Jugendträume immer mehr zu Alpträumen werden, als sich die Schattenseiten des Künstlerlebens in aller Härte präsentieren. Den Niedergang des Tänzers bis hin zu dessen Wahnsinn bekommt man vor allem in einem permanent laufenden Film vorgespielt, der in oberflächlicher Weise einzelne biographische Stationen des Tänzers zeigt und der vor allem beweist, dass Tänzerinnen und Tänzer noch lange keine Schauspieler sind. Die hölzerne Dramaturgie der einzelnen Szenen, die z. T. auch noch schlecht mit der Musik auf der Bühne synchronisiert sind, findet ihr Pendant in der nichtssagenden Choreographie, die Scholz für den Solisten erarbeitet hat. Das beeindruckende Können Giovanni di Palmas hat kaum je Gelegenheit, sich zu entfalten, da dieser allenfalls Stereotype reproduzieren darf. Allerdings bemerkt man diesen tänzerischen Leerlauf kaum, da der Film ohnehin alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und jegliche Konzentration auf Giovanni di Palma sabotiert; denn eine Interaktion zwischen Bühne und Leinwand gibt es nur in rudimentären Ansätzen, so z. B. wenn im Film Kleidungsstücke in die Höhe geworfen werden, die dann von oben in den Bühnenraum fallen.

Mit Niedergang des fiktiven Künstlers greift Scholz dann zunehmend in die angestaubte Fäkalien-Kiste. So lässt er den jungen Mann sich in eine Toilettenschüssel übergeben (mit Erbrochenem in Großaufnahme, für alle, die es sonst nicht verstehen) und ?krönt? die Choreographie damit, dass er di Palma am Ende sein eigenes Porträt mit Kot bewerfen und sich selbst damit beschmieren lässt. Wen diese altbackenen Ekeleffekte langweilen (schockieren dürften sie kaum noch jemanden), der tut gut daran, sich auf die Musik zu konzentrieren; denn was Wolfgang Manz und Rolf Plagge den elektronisch verstärkten Flügeln entlocken, kann vollauf begeistern. Während man ihrem fulminanten Spiel lauscht, vergisst man fast, dass man nicht im Konzertsaal sitzt, sondern in einer verunglückten Ballett-Premiere.

Das Gewandhausorchester unter Henrik Schaefer liefert im zweiten Teil einen mehr als respektablen, gut durchhörbaren ?Sacre?, bei dem Brutalität und gekonnte Banalität nicht unterdrückt oder vertuscht werden. Beste Voraussetzungen also für Scholz‘ Compagnie, den Abend doch noch zu einem sehenswerten Tanzereignis werden zu lassen. Leider will Uwe Scholz offenbar fast gar nichts einfallen, was dieses ermöglichen könnte. Nach einem interessanten Beginn, bei dem sich das Ensemble in hervorragender Form präsentiert, gehen Scholz sehr bald die Ideen aus. Von der in Interviews angekündigten Sinnlichkeit lässt sich kaum etwas vernehmen, gegen Ende ist die Luft dann völlig heraus. Die Solistin, Kiyoko Kimura, liefert, im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten, einen eindrucksvollen Beweis ihrer künstlerischen Fähigkeiten. Am Ende, so will es die Choreographie, wälzt sie sich dann aber schreiend am Boden; die von ihr verkörperte Frau verfällt, durch männliche Dominanz und triebhafte Rücksichtslosigkeit gebrochen und von ihren Geschlechtsgenossinnen als Gebrandmarkte verstoßen, dem Wahnsinn.

Da Scholz erst nach der zweiten Choreographie die Bühne betrat, galten die ?Buh?- und ?Bravo?-Rufe wohl beiden Fassungen gemeinsam. Den Tänzern zollten die Premierenbesucher freundliche Anerkennung. Wenn sich im zweiten Teil auch einige gelungene Passagen befanden, insgesamt blieb dieser ebenso blass wie der erste und gewann kaum Kontur, von einer individuellen Handschrift ganz zu schweigen. So wurde nach dem zweifachen Opfer auf der Bühne bald deutlich, wer an diesem Abend das größte Opfer zu bringen hatte: das Publikum.

(Frank Sindermann)

Kommentar hinterlassen